Blog

Was Maria für einen „katholischen“ Protestanten bedeutet(e).

In der katholischen Gemeindekirche meiner Jugend, St. Katharina in Solingen-Wald, steht links vorne, seitlich vor dem Altarraum, eine Marienstatue aus Holz. Mit Jesuskind auf dem Arm, die rechte Hand segnend dem Kirchgänger entgegengestreckt. Die lebensgroße Figur, umgeben von 15 roten stilisierten Rosenblüten, war für mich als Kind und Jugendlicher, mit enger emotionaler Bindung an meine Mutter, eine wichtige Größe in der Spiritualität. Besonders, wenn im katholischen Marienmonat Mai in den ansonsten endlos langen Marienandachten mit den gesprochenen Litaneien und den Gebetsperlen der Rosenkranzkette, die durch die Finger glitten, inbrünstig mit Orgelbegleitung das volkstümliche Lied „Maria breit den Mantel aus / mach Schirm und Schild für uns daraus“ gesungen wurde. Das warme Gefühl, dass da eine Mutter war, die ihren Sohn behütet und auch uns beschützt.

Neben dem hoheitsvoll und überlebensgroß aus Holz geschnitzten Jesus-Korpus als Gottessohn am Kreuz und dem undurchsichtigen, geheimnisvoll mit flackerndem Öllicht rot illuminierten Tabernakel für die geweihten Hostien, war die Marienfigur ein tröstlicher, menschlicher Fixpunkt in der Kirche.

Auch in meiner Bundeswehrzeit Ende der 1980er-Jahre hatte ich die Möglichkeit, diesem Pfad des Zugangs zu Maria nachzuspüren. Bei der jährlichen internationalen katholischen Soldatenwallfahrt nach Lourdes in Südfrankreich beten seit 1958 um die 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus aller Welt (damals gab es noch keine Frauen in der Bundeswehr) für den Frieden, feiern gemeinsam Gottesdienst und erleben über Nationengrenzen hinweg Gemeinschaft zwischen Gesunden und Kranken. Das Ziel der Wallfahrt, die Grotte in den Felsen, ist Tag und Nacht von Votivkerzen beleuchtet. 1858 soll sich der Überlieferung nach Maria, die Mutter Gottes, als „Unbefleckte Empfängnis“ mehrfach dem Hirtenkind Bernadette Soubirous zu erkennen gegeben haben. Mich hat das damals sehr beeindruckt, vor allem die rußgeschwärzten Krücken an einer Leine in der Grotte, die auf nicht erklärbare Heilungen verweisen.

Mich hat das damals sehr beeindruckt, vor allem die rußgeschwärzten Krücken an einer Leine in der Grotte, die auf nicht erklärbare Heilungen verweisen.

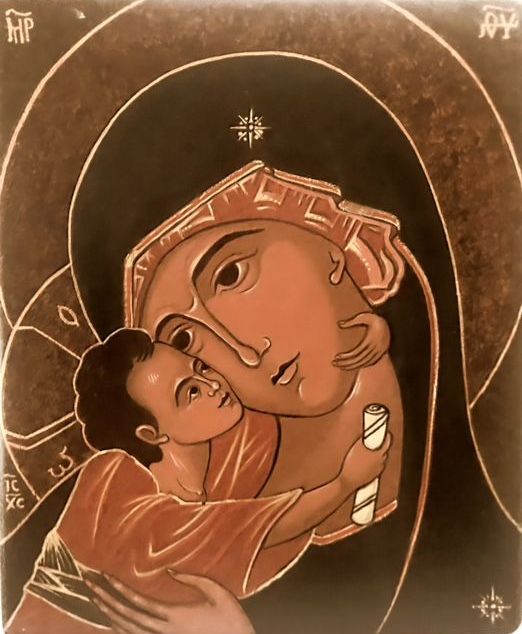

Was bleibt von der damaligen Marienzuneigung, jetzt, als evangelischer Christ? Vielleicht lässt es ein Blick auf die Ikone erahnen, die seit Jahrzehnten im Wohnzimmer meines Elternhauses hängt:

Diese Innigkeit zwischen Maria und dem kleinen Jesus, ein Einvernehmen und Verstehen jenseits aller Worte. Eine Zugewandtheit, ganz ohne heute allgegenwärtiges Handy in der Hand. Zwei Menschen in stillem Einverständnis. Vielleicht ist es das, was auch wir heute als Christen aller Konfessionen, Juden, Muslime, Hindus und Nichtreligiöse, täglich einüben können: sich aufmerksam und empathisch den Menschen zuwenden. Denn dahinter steht letztlich die Zuwendung Gottes zu den Menschen.

Der Beitrag aus dem Heft-Thema „Maria“ ist zuerst erschienen im Dorper Gemeindeblatt „leben & erleben“, 11/25-2/26, S. 13

Marcus Nicolini

Marcus Nicolini